TL; DR

だいこもんです。天文はかせ三段目(仮)ではコモンに代わって「くもじい」が本年を「そうかつ!」してしまいました。せっかく投稿しようとペンを握っていたのに何という仕打ちでしょう。デスクの前で打ちひしがれるコモンでしたが、どふとえふすのすちえもんに脅されてこのヤミ天文部のコモンに無理やり据え付けられてしまいました。仙台高専の天文部の垣根を超え、ヤミ天文部logにも記事を寄稿することに。大顧問発言といい、やつは年長への敬いが足りませんな。そんなんだから夢の中で先生方に怒られるんですよ。敷居を高くしておいてやりましょうか。

嘘です、glasnsciです。2020年は本格的に天体撮影を初めた年となりました。同志ら4名と共同執筆のblogを始めたり、天文リフレクションに掲載を依頼してピックアップされるようになったりと、写真・文章に関わらず、表現活動において大きな飛躍の年となりました。本年は皆々様大変お世話になりました。来る2021年も、雨後の筍のように記事を林立――いえ、乱立させていく所存であります。なにとぞよろしくお願い申し上げます1。本稿では単著で書いていたglasnsci.comから通算して、2020年の天文活動を総括します。そーかつしないと、しゅくせーされるぞ!

飲んで飲んで 飲まれて飲んで

— 誰すのすち (@GLASnSCI) 2020年12月24日

飲んで飲みつぶれて 眠るまで飲んで

やがて男は 静かに眠るのでしょう pic.twitter.com/s8gzD9M9H2

新年は神割崎でスタート!

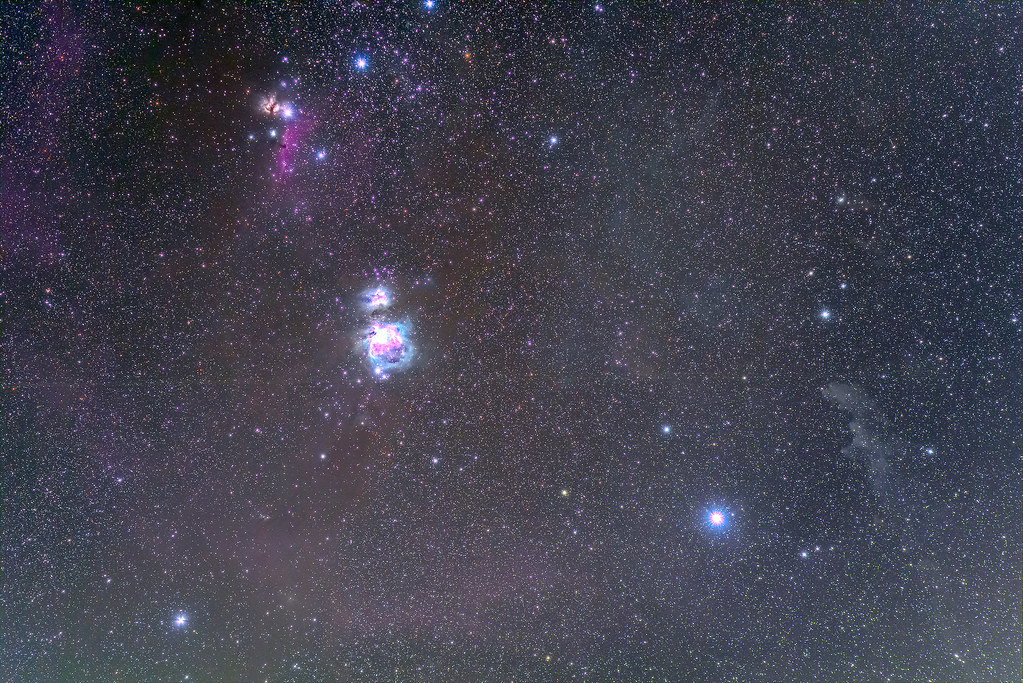

2020年の天文活動は、1月1日から始まりました。場所は神割崎、実家のある宮城県で元日からの撮影です。この撮影までは撮影対象もよくわからず同志sonnarとチョロチョロ近場でせいぜい2時間弱の撮影をする程度でした。が、この日、オリオン座南半分の撮影ではみっちりと3時間以上露光し(こんなに時間をかけたのは初めてのことでした)、SNRの良い画像を得ることができました。この日から、ワタクシの歯車は狂い始めます。

glasnsci.hatenablog.com snct-astro.hatenadiary.jp

枚数も多くフラットもバッチリ決まっていて、良い素材となりました。処理の方向性を変えて何度も処理して楽しめるのが天体写真の良いところ。このときの素材は今でも楽しめると思います。

date: Jan. 1st, 2020

location: Kamiwarisaki, Miyagi Pref, JPN

optics: Carl Zeiss APO Sonnar 135mm F2.0

camera: CANON EOS 5D Mark IV

mount: Kenko skymemoR w/o auto guide

exposure: ISO3200, 180sec x20, 90sec x40, 60sec x30, 45sec x40, 30sec x30, 15sec x20, 8sec x20, F2.8

停滞の3月、年度予算の最終執行とPixInsight

3月に入り、年度最後の予算としてPixInsightを購入しました。いろいろと覚える必要があったり、画像処理の概念そのものを理解する必要があったりと色々あるものの、PIの威力は素晴らしいものです。 glasnsci.hatenablog.com

共同Blog立ち上げの5月

5月は同志2名とともに共同執筆のBlogを立ち上げました。その後、メンバーは増えて現在5名で運用中。みんな得意分野は違っていますが、逆にバリエーションがたくさんあって面白いんじゃないんでしょうか。 fornax.hateblo.jp

国際連盟よさらば!お盆は天城で撮影!天リフ掲載依頼の8月

Aramisさんの呼びかけに乗っかって、天城遠征にご一緒させてもらった8月。すぐ沈んでしまう天体から順繰りに撮影していき、3対象も撮影してしました。今ならこんな無謀なことはしません。1晩1対象の原則は守りますとも。天城遠征の記事は撮影対象ごとに3本に分けるという姑息な手段を使ってしまいました。北アメリカ星雲付近を撮影したときに、アポゾナーのピントがずれるというのを初めて経験しました。今なら自重落下だなってわかりますが、このときはそもそもピントずれが起こるなんて思ってもいなかったので、ほったらかし撮影でした。

また、8月は天文リフレクション大編集長に依頼して掲載していただくことになりました。依頼後の初記事、PixInsightでのBPPのアルゴリズムによってSNRが違うことをまとめた記事でピックアップとなり、以後は度々紹介頂いています。拙い記事を毎度ピックアップしていただきありがとうございます。

秋はウラシロで敗走&電子観望

このあたりからウラシロばかり遠征に使い始めます。まずはNiwaさん・星屋さんとばったり遭遇します。このとき、高画素機のS1Rでハート星雲/胎児星雲を撮影しようとしたところ、淡すぎて構図ミス&謎の赤いバンド状のアーチファクトが出現。どうしたものかと思ったけれど、手マスクのレベル補正という力技を使いました。二度目の撮影ではピントがずれており、もっと実験的に撮影しよう。いい加減な撮影はやめようと決意。色々不手際があったり撮影結果が安定しなかった時期でした。

なお、パナソニックさんに問い合わせたところ、このアーチファクトはセンサーの実力値ですとのことでした。熱ノイズなのかなんなのかは回答いただけませんでしたが、S1Rは天体撮影には使えないってことなのかな。少し残念ですが、なんとか使う方法はありそう。nabeさんのASI2600MCの話がヒントになりそう。 fornax.hateblo.jp fornax.hateblo.jp

また、大顧問の発案によりサガミハラで高感度特性に優れるLumix S1Hでの動画撮影を行ないました。対象は地球の月(めちゃくちゃ明るい)と、M45スバル(月に比べたらめちゃくちゃくらい)です。

赤道儀の導入と、ファーストライト

とうとう本格的な赤道儀に手を伸ばしてしまいました。iOptron GEM45、オーセンティックなドイツ式赤道儀です。2週連続で遠征。フカシロで更かし込んで撮影し、400mmレンズで魔女の横顔、200mmでバラ星雲を撮影。ノータッチでの安定した撮影にほくそ笑む月となりました。また、ゆたかさんとも撮影でご一緒させてもらいました。 fornax.hateblo.jp fornax.hateblo.jp fornax.hateblo.jp

まとめるにはまだ早い。

本年は前半が新型コロナウイルスの関係で色々バタバタしたりしていました。天体撮影に関しては、安定した結果が出せるようになりつつあるということが大きな成果だったと思います。また、共同執筆を始めたり、天文リフレクションでピックアップされるようになったというのも、なかなか大きな進歩です。2020年は単著ブログから通算すると天文・非天文記事合わせて51本投稿したことになります(くもじいのぱくり)。来年は来年でまた天文活動の記事を大顧問に怒られつつ、投稿していく所存です。重ねて、普段からTwitterでお付き合いさせていただいております皆様、撮影でご一緒させていただきました皆様、そして同志諸君。本年はお世話になりました。あくる2021年もどうぞ、どうぞよろしくお願いいたします。

-

何卒【なにとぞ】を漢字で表記されるとスルッと頭に入ってこないので、いつもヒラガナで書く派閥です。↩